私は二十歳の時に読んだ本を、今、読み終えた。なんでまた、こんな本を、もう一度。

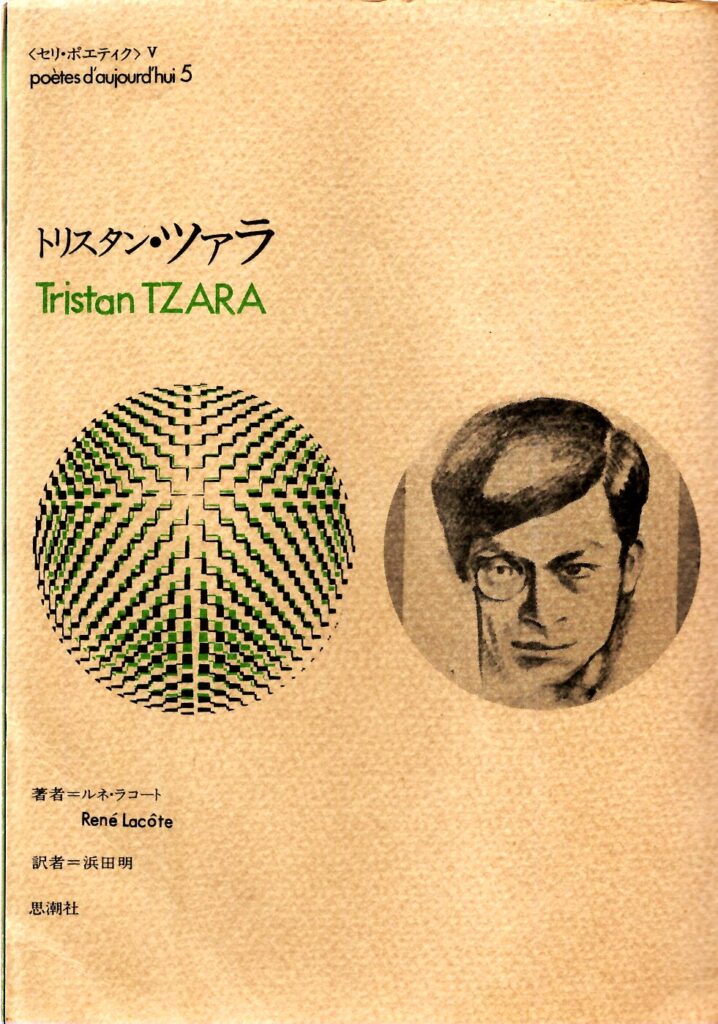

<セリ・ポエティク>Ⅴ「トリスタン・ツァラ」 編者/ルネ・ラコート 訳者/浜田明 思潮社 1969年7月1日発行

いまさら、言うまでもなく、ダダイズムの創始者、トリスタン・ツァラ、この人への論評と作品が収録されている。別に不勉強な私がこの本の論評にさらにあれこれ付け加えて論評することなんて、何もない。

とにかく、読者は意味不明の世界に突き落とされるに違いない。でも、翻って思い起こせば、こうじゃないか。わかりやすいもの、すぐにわかってしまうものなんて、結局、すぐに飽きてしまうんじゃないかしら。それとは真逆で、わからないから、ずっと好きでいるって、恋もそうだけど、作品もそうかもしれない。他の人の心は知らないけれど、一言で言えば、わからない心、それを描いた作品、超自然的カオスって、私の趣味に向いているのかしら。

カオス。当たり前の話だが、人間の内面って、ホント、混沌してるのだろう。カオスだ。超自然的カオス。そして、混沌を混沌として表現するって、一度チャレンジしてみればわかるが、極めて不可能事に近いだろう。少なくとも、私の経験では。

それはそれとして、五十年もたって、再読して、やはり、二十歳の時とそれ程読解力は変わっていなかった。人間って、個人レベルで見れば、思ったほど進化なんてしない。むしろ、歳月がたてばたつほど、退化していくのだろう。だから、二十歳の時の感性をまだ保持している自分を私は誇りに思った。あの時、イイナ、そう思った一行を掲げておく。ツァラが六十歳に近づいた折、私なりの言葉を使えば、超自然的哀愁を奏し始めたのだろうか。

千年が過ぎそれは夏の一日の稲妻であった。(作品「炎を高く」から。本書243頁9行目)

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。