過日ご紹介したアンリ・ド・レニエの「碧玉の杖」に続いて、フランス十九世紀の世紀末作品をもう少し読んでおこうと思う。

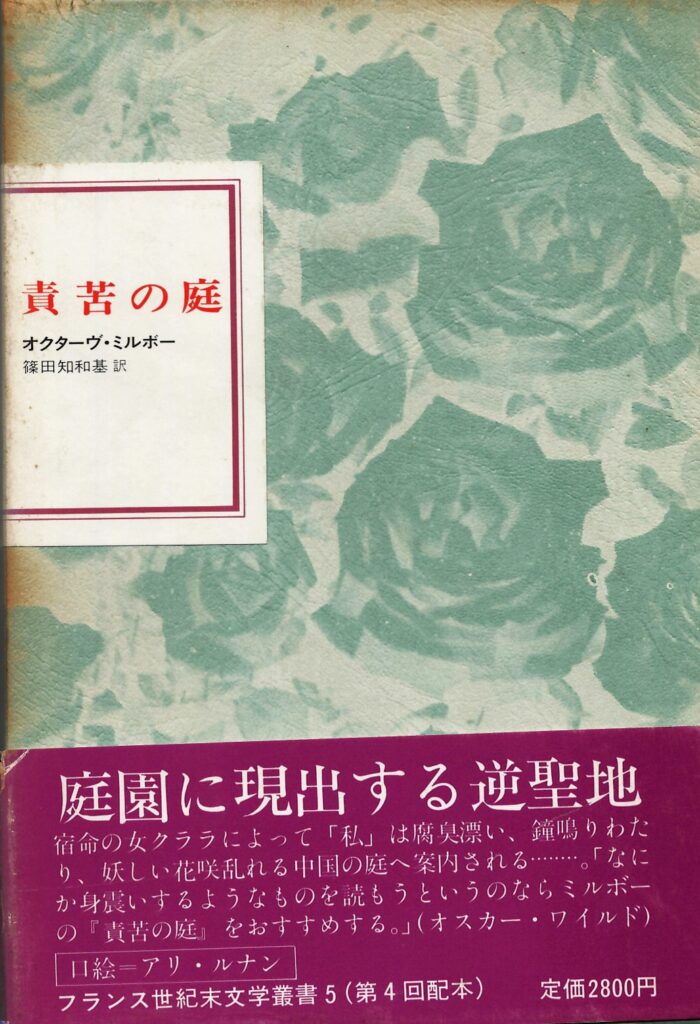

「責苦の庭」 オクターヴ・ミルボー著 篠田知和基訳 国書刊行会 1984年6月20日初版第一刷

この長編小説は1899年に発表されているので、著者が五十歳くらいの時に書いた作品である。この作品の底に流れているのは、序章で述べているこれであろう。すなわち、生の本能として、人殺し(死)と生殖本能(性愛)、この二つをあげており、人間の心の底を支配するこれらの本能を破天荒な物語で表現している。また、この物語の主人公はイギリス女とフランス男の二人だが、そして彼等のスサマジイ死と性への欲情を表現しているのだが、その裏側にはその当時の帝国主義段階に達して植民地政策で弱小国を収奪までして繁栄するイギリスや著者の母国フランスの在り方を否定し反抗する姿が垣間見えている。しかし、おそらく、著者にもどうしていいかわからず、メチャクチャの混乱したカオスを抱えたまま、そのカオスが一つの形として表現されたのが、この物語の大きな特徴の一つかもしれない。

書名になった「責苦の庭」は中国の死刑場のことである。なぜ中国なのかといえば、周知の通り、イギリスは1840年阿片戦争によって中国を属国に近い形にするが、言うまでもなくその時香港も手にしているのだが、そんなイギリス文化・白人文化を否定するイギリス女は本国を離れ放浪し遂に中国で生活することを選んだのだった。従って、この物語が展開される主な場所は「責苦の庭」、つまり中国の死刑場が舞台だった。

イギリス女は、作中ではクララと呼ばれているが、イギリスがインドを征服するときにやった人殺し、鉄砲や大砲などで次から次へとパンパン大量に、人間を個人として尊重せず数量としてこの世から抹消していく在り方を批判・否定している。そこにはなんの美意識もない。彼等が人殺しをするのは自国やこの当時の金融資本を中心にした巨大産業の経済的繁栄を求めるための収奪の手段だった。

一方、「責苦の庭」では、深い美意識の下で囚人を処刑していく。ここから先は、読者は自力でこの作品を読んでいただきたい。私から作品のうわさ話を聞いて満足するのではなく、自分が苦しんで読書してほしい。自分の内部に「責苦の庭」を抱え込んで欲しい、ミルボーという極めて特異な作者と共に。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。