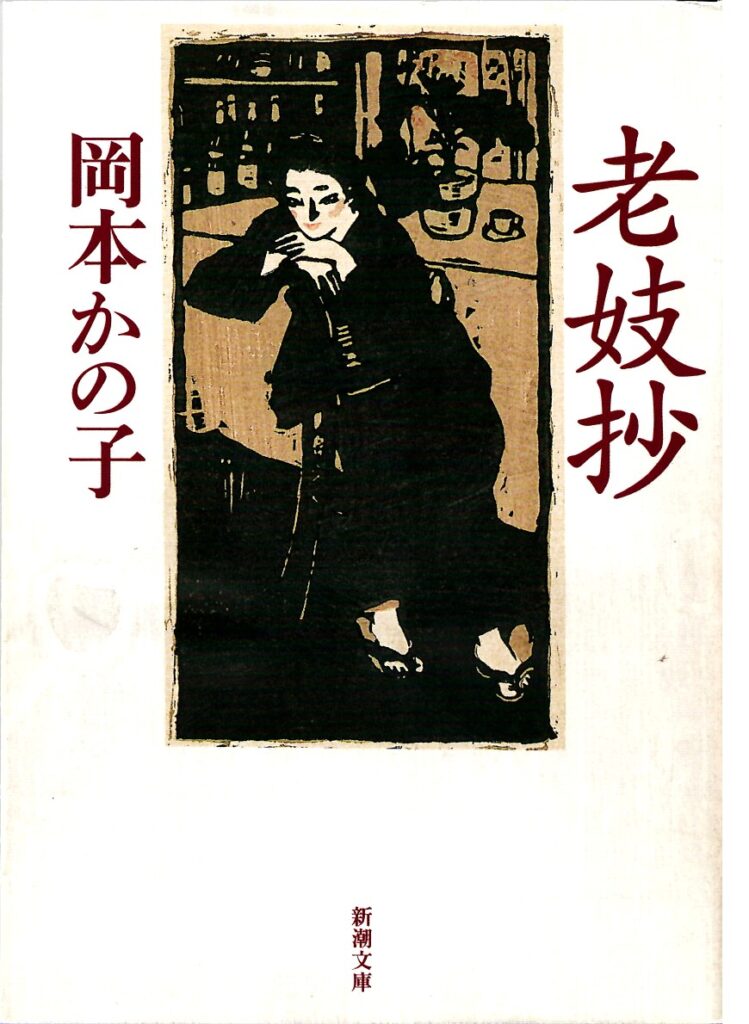

本棚の片隅から一冊の文庫本を探し出した。ある事情で、とても読みたくなった。その本は、これだ。

「老妓抄」 岡本かの子著 新潮文庫 平成20年8月5日58刷

この本には九編の短編小説が収録されていて、一通り読み返してみた。「返してみた」と書いたのも、おそらく以前目を通したからだった。ところで、何故、また、この本を本棚の片隅から引き出したのだろうか。それには、先に述べた通り、「ある事情」があったからだった。それを語るために、実は私はこの文章を書き始めたのだった。ある事情、そうだ、私はこの作品を読んだため、よし、もう一度、岡本かの子の「老妓抄」を読んでみようとした。

「読書日記」 美馬翔著 「別冊關學文藝」第六十九号所収 2024年11月10日発行

この「読書日記」はさまざまな小説の書評で構成されているが、書評を通り越して、著者の思いを熱く語りかけ、その語りかけが書評の背後で最初の頁から最終頁まで水脈引くように流れているのだった。だから書評でありながら、私小説風の日記文学として成立していた。とても面白い作品だなあ、私はそう覚えざるを得なかった。

この中でも特に「老妓抄」を中心にして岡本かの子を熱情を込めて語る著者の姿に注目した余り、私は一冊の本を本棚の片隅から探し当て、ふたたび「老妓抄」を味わってみたのだった。といってこの「老妓抄」に関して私から特段語る言葉はない。明治39年生まれの女性で、これほどまで自由奔放でいて裏には高貴で濃厚な趣味の味を隠し、終生激しい恋の熱情を求め続けた岡本かの子、教えられる点、多々あったと私は言わざるを得ない。お前もまだ遅くはない、しっかり自分に言い聞かせる次第ではあった。

いたずらな文章を書きなぐってしまった。それというのも、かの子の短編九篇を読んだ勢いだったのかもしれない。さて、「老妓抄」の末尾は岡本かの子が置いた歌、もちろん言うまでもなく岡本かの子の自作の歌だが、そして美馬翔もまた「読書日記」の中の岡本かの子を論評した末尾に置いた歌、その歌を私の拙い文章の末尾に掲げ、筆を擱きたい。

年々にわが悲しみは深くして

いよよ華やぐいのちなりけり

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。