最近、余り近づく機会がなかった。いや、そうじゃない。それよりも、もっと正確に表現するならば、あれはめっきり現れなくなった、そんな表現が相応しいのだろう。

いつも扉が閉まったままの文房具店。彼が覚えている限りでも、もう七十年来営業しているはずなのだが、店が開いている姿を少なくとも彼は見かけた折がなかった。いわゆる開店休業というより閉店休業状態。そしてこの店に向かって右側に例の奇妙な地下街の降り口があって、その右手は居酒屋。この店もずいぶん古くからやってはいるが、聞いた話では彼の生前よりはるか昔に創業しているらしいが、もちろん酒好きな彼は何度か立ち寄っても見たのだが、いつも店内には誰もいないのだった。客ばかりではなく、店員の影も形もなかった。

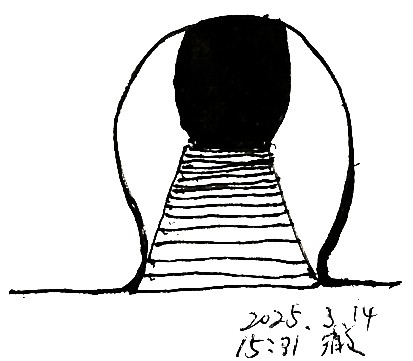

つまり、彼がしばしば訪れた地下街は、生まれた以前から立っている文房具店と居酒屋の間にあって、降り口の狭い階段を下って、その地下にさまざまな異彩を放つ世界が無限大に広がっていた。そうだ、無限大の裏町。この裏町の形状について、折に触れ、彼は運営している「芦屋芸術」のブログに百回以上、それどころか数百回にわたって報告したのだった。だから、ここには裏町、むしろ迷路といえばより明確にご理解いただけるのかもしれないが、その世界を描いた作品をここにあらためて掲載するのは控えておく。

ひとつだけこの地下街の特徴を述べておこう。これだけは常に共通しているのだが、この街は未明にだけ出て来る奇妙な場所だった。夜明けから、朝、昼、夕を経て、午前零時過ぎまでは、文房具店と居酒屋の間にはあの階段の降り口はなかった。ところが、まことに不可解ではあるが、未明に至り、いつしか二つの店の間にぽっかり穴が開いていた。ほとんど意味不明の穴が。

だったら、地下街というか、無限大の裏町、あるいは迷路と呼んでもいいが、でも、ひょっとしたら、そんなもの、存在しないのかもしれない、彼はそうも考えてみるときがなくはなかった。あれは、結局、単なる妄想じゃないかしら。

思えばあの地下街は彼にとって、少年時代から大切な遊び場だった。未明、あの街で彼は苛酷だった現実をすっかり忘却するのだった。無限に展開する迷路をさまよう楽しみは、究極の不安でもあり、同時にまた言いがたい喜びでもあったのだ。そうだ。彼にとっての大切な第二の現実だった。冒頭で述べた通り、この二週間余りの未明、迷路が消えていた。文房具店と居酒屋の間に降り口の穴がなかった。辺りはひっそりしていた。終わりが近づいたのだろうか。いったい、きょうはどうだろうか。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。