以前読んだ本でも、まったく記憶に残っていない本、そんな作品もあるのだろうか。その理由は、今となれば、わからなくもないのだが。

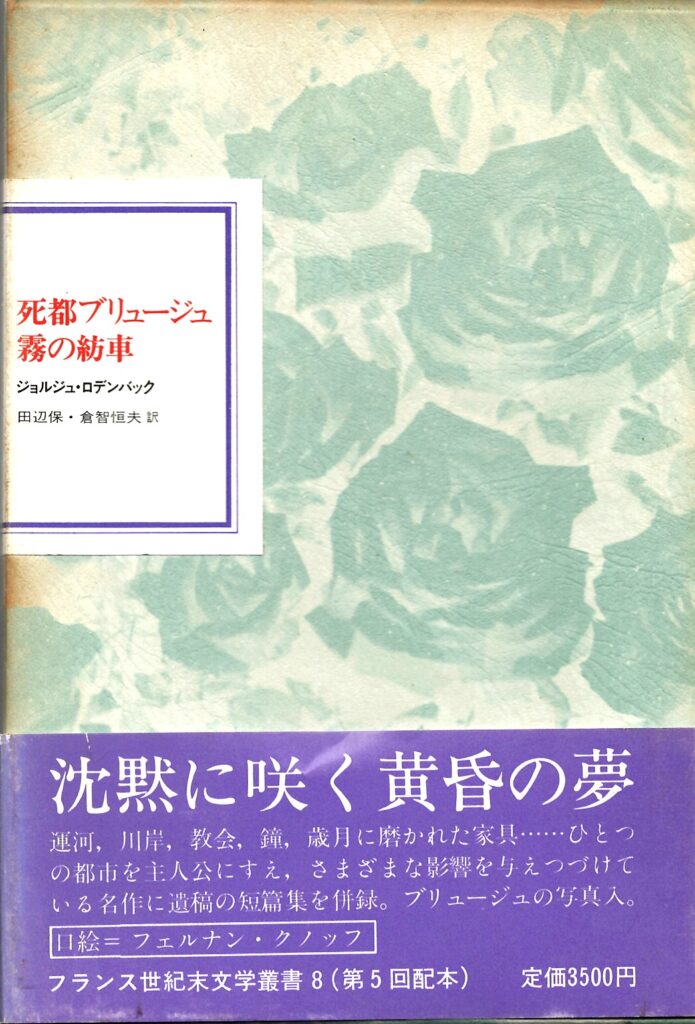

「死都ブリュージュ/霧の紡車」 ジョルジュ・ロデンバック著 田辺保・倉智恒夫訳 国書刊行会 1984年7月25日初版第一刷

この本は「死都ブリュージュ」と二十五篇の短篇を収録した「霧の紡車」が翻訳されている。著者はベルギーの詩人・小説家だが、1887年パリに移住している。「死都ブリュージュ」は1892年に発表され、「霧の紡車」は、著者が1898年四十三歳で没した後、1901年に死後出版されている。

これらの作品は確かに十九世紀末作品と呼ぶにふさわしい、あちらこちらで色濃い教会の破滅の鐘が鳴り響いている。もし読者自身、その鐘の音が聴いてみたい、そんなご希望があるなら、一読されるのも一興だろう。

<水>、<眼>、そして<鏡>などが心の世界の中に登場し、妖しい姿や影を映して過ぎていく。黒、白、灰の水墨の言語で静かに、しかし深く、しめやかに、ただひとりで、つまり孤独に演奏されていく。無言の都市、風景、川、川に浮かぶ物の影、あるいはそこに住むニンゲンたちの、細密画。あるいはこういってもいいだろうか。灰色の言語を白紙の上へ何度も塗り重ねて、次第に濃く淀みながら、暗みに沈み、果ては闇へ、暗黒へ落ちていく、死へ。

これらの作品群の根底にはそんな著者の幻影都市がひっそりと建っていないだろうか。ほとんど崩れそうな姿で。やがて夜が過ぎ、朝日が出れば、このもろい幻影はふっとローソクを吹き消すように消えていくのだろう。そうだ。私が何十年も前、読み、朝には、ふっと、消え、すでに忘却の底へ沈んでしまい、二度と帰らなかったごとく。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。