振り返ってみると、生きている時間には時折、理解不能な、不思議な出来事がやって来る、そんな経験がなかっただろうか? 最近の例で言えば、過日、私はロベール・アンテルムの「人類」を読んだあと、いつとは知れず、この著者の作品がダイニングテーブル上に置いてあった。ダイニングの東窓の飾り棚にはもう六年近くなるが亡妻の骨壺と遺影、三年余り前に亡くなった愛犬ジャックの骨壺と遺影が立っているのだが、いつも彼等と一緒に、私はこの部屋で飯を食い、酒を飲み、また、いま、どこからやってきたのかも解らない不思議な本を再読し、この文章を書いているのだが、そして、言うまでもなく、この文章はこの本の私なりの書評で、最初、どこからやってきたか得体も知れないこの本は読むな、ダメだ、絶対ダメだ! 私は自分に強く指令したのだったが、やはり、結局、私は自分を制止することが出来なかった。本の扉を開けると、こんな文字が刻まれていたから。

「アウシュヴィッツで死んだ、

私の父の記憶に、

ロベール・アンテルムのために

モーリス・ブランショに敬意を表して」

さて、この本を一読、再読して、おそらくこの本を読んだすべての読者に聞こえてきたと思うのだが、ほとんど理解不能の窒息した言葉の底に、常に反響している事実があり、それはまた、この本の根源でもあり、まず、私としては、少し長くはなっても、煩を厭わず、それを引用しないわけにはいかない。

「シナゴーグの祭司であった私の父は、死の収容所においてシャバト[休息日]を遵守しようとしたために殺された。その日一日労働を拒否したためにー証言者の報告によればー鶴嘴でもって生きながら埋められた。父はシャバトを祝福し、犠牲者と死刑執行人の双方のために神に祈りを捧げ、この無力さの限界と暴力の限界からなる状況において、権力の手が一切及ばない或る関係を築き直そうと望んだ。だがそのことは彼らには耐え難かった。一人のユダヤ人、この寄生虫が、強制収容所においてさえ、神に絶望していないということは。同じように一九四二年七月十六日の午後も彼は神に絶望していなかった。その日、一人のフランス人警官が、唇に歪んだ微笑みを浮かべ、彼もまた、自分に罪はないとでも言いたげにして、父の逮捕にやってきた。一斉検挙が行われるのを事前に察知していた父は、自分の管轄するシナゴーグのユダヤ人たちに安全な場所に避難するように警告したあとで、家に戻り神に祈った、自分は捕まっても構わない、妻と子供たちが助かるならばと。そして彼は避難せず、官憲と一緒に出て行った。私たちが彼の代わりに人質に取られないように、彼は他の数百万の人々とともに、あの無限の暴力を、つまりアウシュヴィッツで死ぬということを受け入れたのであろう。」(本書58~59頁)

本書は、この父と、それにつながる数百万の強制収容所で虐殺された人々への、何度も反芻された、思惟という苦行による、もう一度いうが、ほとんど理解不能の哲学的な祈りだ、そういって大過ない、少なくとも私はそのように覚えた。

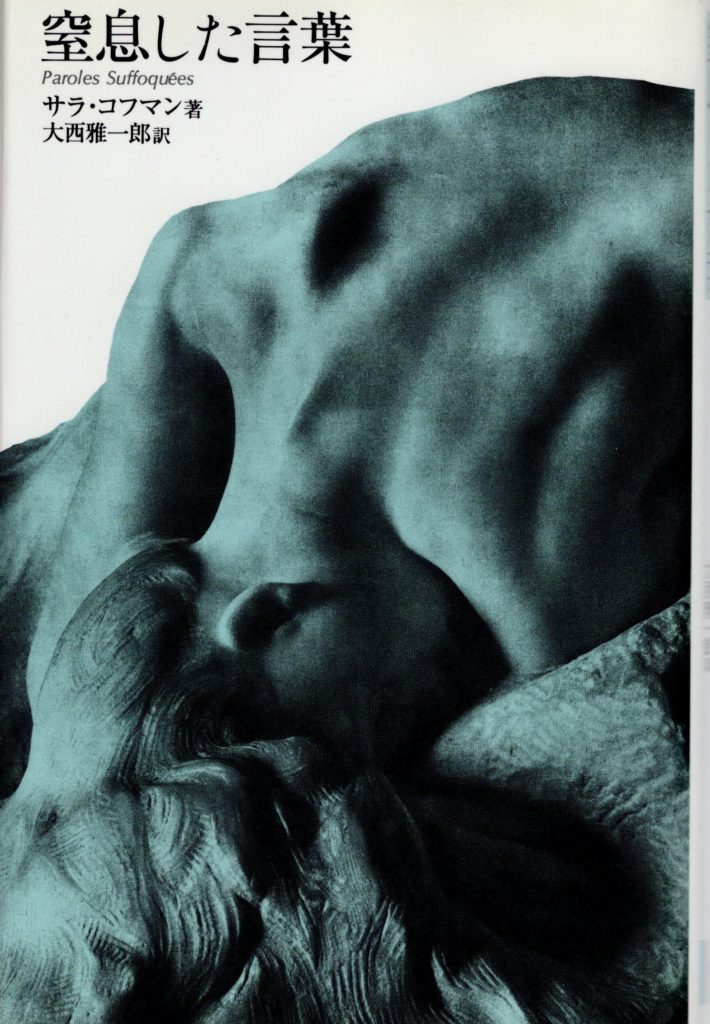

「窒息した言葉」 サラ・コフマン著 大西雅一郎訳 未知谷 1995年8月10日発行

ただ、著者に対して、私は一点だけ異論があるので、あえて思うところを簡潔に書いておきたい。というのも、「愛しあうこと」を、著者はアポロン的・ディオニュソス的、あるいは、エロスと死の衝動等の簡単な図式で理解しようとするが、少し無理があるのではないか。「愛しあうこと」の現実は、こういった単純化された認識を超越しているのではないか。事実愛しあって生活している人たちの具象的世界は、こういった簡単な図式で認識することは、不可能だ。愛は図式を拒否する。まさに、この本の著者の父の愛ように。だから、おそらく、これからも、この生きている時間の底の中から、くりかえし愛の真実を表現する言葉が発語されるだろう。

横道にそれてしまった。

さて、ナチスドイツは二種類の人間を創造した。「人類を二つに分割するなどという狂気の業」(本書15頁)。つまり、「ドイツ人」という優良種と、ユダヤ人に代表される劣悪な、極言すれば、ゴミ箱で腐っている屑以下の屑人間である。この人間は本来ガス室で虐殺・焼却処分しなければならないが、その前に、労働能力のある屑人間は「ドイツ人」のために例えば戦闘機の部品造りのため、苛酷な強制労働に駆り立てなければならない。人間であることを絶対否定された強制収容所において、屑人間は、寒さ、飢餓、殴打、無数に繁殖する虱、そうだ、毎朝、丸パン四分の一あるいは五分の一を食べ、広場で五列に整列して、SSに取り入って囚人貴族に成り上がったカポに殴打され、サア、出発だ。

しかし、この著者は、強制収容所の被収容者たちが、死体に近い身体を引きずってでもゴミ箱を漁り、野菜屑に飛びつき、一日を生きること、ここに人としての神聖な姿を見ている。たといSSによって奴隷以下に貶められても、一日を生きること、SSと被収容者は異なった階級にナチスの権力によって分離されているが、それでも一日を生きること、弾圧され完全に打ち砕かれてはいるが、SSも被収容者も根源では同じ一つの人類であることを被収容者は証する。一日を生きること。ナチスドイツは人類を二つに分割しようと妄想したが、それが不可能であることを、被収容者は証明する、きょう一日を生きることで。

「絶滅へ向けてのSSの意志に直面して、死とはあの絶対悪であって、必死に拒絶しなければならないものだ。こうした意志のおかげで、生が神聖なものとされ被造物が聖なるものとして崇められる。それゆえ、こうした状況下で、残飯のバケツめがけて殺到したり野菜屑を食べたりするのは卑しむべきことだと考えて被収容者を更に軽蔑するのは、どこにでもいる観念論者のやることだ。」(本書106頁)

最後に、この文章を引用したい。本当はもっと引用したい文章があったのだが、それをやっていると全文を引用することになる。著作権の侵害になるので、それは止した。

「『人間とは、まだその諸性質が確定されていない一つの種である』とニーチェは言った。そうでありそうでないと、アンテルムは言うであろう。人類の可能な突然変異があるという意味に理解すべきであるなら、そうではない。人間とは多種多様な諸力であり、そのいずれの力も決して確実に他を圧倒することはないというのがこのアフォリズムの意味ならば、そのとおりである。」(119頁)

ここのところを、日本人好みの哲学的言辞で表現すれば、一即多、多即一の原関係、こうなるかと私は思うのだが、極論すれば、ナチスドイツは人類を「アーリア系」と「非アーリア系」に二分割した。例えば、同盟国の日本人は「東洋のプロイセン人」と規定して、アーリア系に決定した。「一」が二分割されて消滅するのと同時に、劣等人種「非アーリア系」の文化、風俗、言語、習慣等は全否定された。言い換えれば、ナチスドイツは、人類の「一」を二分割することによって、人類の現実形態、「多」、すなわち多様性を全否定した。

しかしながら、ナチスドイツによって人間であることを破壊されようとした強制収容所の被収容者たちが、死を拒否して、ナチスドイツに迎合もせず、ゴミ箱を漁り野菜屑を食ってでもきょう一日を生きた、人間であることを証した。被収容者たちは、限界=経験の中で、この一即多、多即一の原関係の真理を表現した、こうサラ・コフマンは語った、ロベール・アンテルムの「人類」という証言を通して、アウシュヴィッツで生きながら埋葬された彼女の父の死とその大いなる沈黙を語るように。

一九九四年十月十五日土曜日、この日はニーチェ生誕百五十年にあたるのだが、サラ・コフマンは自殺した。六十歳だった。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

-150x150.jpg)

この記事へのコメントはありません。